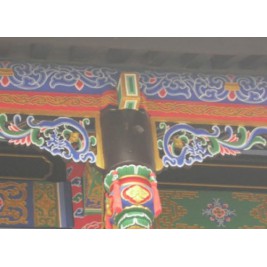

凡是到过汉族、藏族、蒙古族和傣族寺院的人们都会惊奇地发现:这些寺院,琳琅满目,多彩多姿,精妙绝伦,美不胜收,犹如座座艺术宝库,都有鲜明的民族特色和独特的建筑风格。这些特色与风格皆从庙址选择、平面布局、空间结构、装饰彩绘、吊挂陈设、法器配置,以及群体组合,单元构筑等等方面生动形象地充分表现出来,给人留下极为深刻的印象。寺院不光是佛教思想同教理教义的象征和缩影,而且是各族人民善恶观、审美观和价值观的表现和反映。加上人们把它视为神灵栖止的圣地,因而能在人们心中占有崇高的地位。于是每当节假日、庙会日,便有成千上万的各族人民像潮水般涌来,烧香叩头,求福祈吉,寺院的民族特色也表现得更加鲜明具体。

傣族寺院的特色

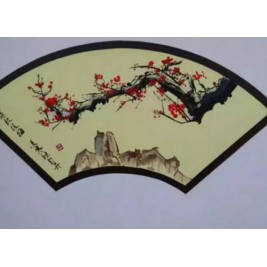

傣族是个温和朴实,心地善良、崇尚美德,热情好客的民族。由于长期生活在气候炎热、雨量充沛、土壤肥沃、四季长青的亚热带环境中,住房形成了独特的“干栏式”竹木结构。民房建筑多用若干粗壮的木柱支撑一个平台,屋顶搭成斜坡,并用茅草覆盖。四壁围上篱笆,不仅透气、散热、防潮,而且明亮舒适美观。寺院建筑也吸取了这些特点,出现了“干栏式”与“宫殿式”两种模式。“干栏式”寺院主要在各地村庄。傣族虔诚信奉上座部佛教,几乎每个较大的村庄都有一座寺庙(俗称奘房);小的村寨三四个亦合盖一座寺庙。据不完全统计,解放前云南德宏、西双版纳约有大小寺院1800多座。寺院通常建在风景清幽,便于活动之处。为接纳较多的信众参拜,大殿都比民房宽阔高大得多。“宫庭式”寺院多在县城,一般由僧房、鼓房,大殿,围墙,山门几部分组成。大殿是寺院的核心,由中堂和偏厦构成,多呈重檐式。殿内地面铺设楼板,莲花宝座上仅供释迦牟尼佛,别无待神。个别地区的寺院亦有其它待神。释迦牟尼佛头顶上悬挂华盖,供桌上摆设香灯、鲜花、纸马、纸象。供品常用糯米饭、香蕉、波萝、芒果、糖饼、沙糕、鸡蛋。桌前为信众跪拜和听经之处。僧侣则在桌边翻动贝叶经或手抄经当众说法。殿内四壁挂有无数条幡,上画信众献佛、还愿的宝树、宝塔、孔雀、大象、神马、神牛图象。寄托傣族信众祈吉求福、消灾免难的要求愿望。大殿采用砖木结构,房顶屋脊瓦上饰有孔雀、狮子、大象。脊中央建有圆形宝塔,塔身涂有金粉,塔尖硬细,直指蓝天。陪衬建筑有僧舍、佛塔、鼓房、戒堂,分布在大殿两边。殿外有一平场,供信众在赕佛,关门节、开门节和泼水节时集会、歌舞;或放升高、堆祭品之用。

冀公网安备13010402002588

冀公网安备13010402002588